『ごんぎつね』とは?

『ごんぎつね』は新美南吉による小説です。

1980年に全ての教科書で採用されて以来、現在に至るまでずっと掲載されている唯一の教科書小説でもあります。

ここでは、そんな『ごんぎつね』のあらすじ&ラストシーンの考察を、原文との違いも見ながら解説していきます。

『ごんぎつね』のあらすじ

昔、ある山の村に、ごんぎつねというキツネがいました。

ごんはいたずら好きな小ぎつねで、いつも悪さばかりしています。

ある日、ごんは兵十という若者が川で捕まえた鰻やフナを、次から次へと逃すいたずらをしました。

それから十日ほど経った日、何やら村の方でお葬式があるようでした。

亡くなったのはどうやら兵十のおっかあです。

ごんは、「兵十のおっかあは、鰻が食べたい鰻が食べたいと思いながら死んでいったのかもしれない。それをおれは逃してしまった。あんないたずらするんじゃなかった」と思います。

そしてその償いに、いわし売りからイワシを盗み、兵十の家に投げ込んでおきました。

ひとつ良いことをした気になったごんは、翌日も栗を拾って兵十の家に届けます。

しかし、中にいた兵十の顔にはすり傷があり、どうやらイワシ屋に盗人と思われ殴られたようでした。

申し訳なく思ったごんは、次の日も、その次の日も栗を拾っては黙って物置に置いていきます。

物置に栗が届くことを不思議に思った兵中は、友人の加助に相談してみるも、「それは神様の仕業だ」と言われるだけです。

その翌日、また栗を届けにきたごんは、兵十が物置にいるのを見て、いつもは入らない家の中に黙って入りました。

すると、狐が家に入ってきたのを見た兵十は、「こないだうなぎをぬすみやがったあのごん狐めが、またいたずらをしに来たな。」と思い、火縄銃を手に取り、出てきたところをバァン!と撃ちました。

近寄った兵十は、家の中に栗が、かためておいてあるのが目につきました。

「ごん、お前だったのか。いつも栗をくれたのは」

ごんは、ぐったりと目をつぶったまま、うなずきました。

『ごんぎつね』ー概要

| 物語の中心人物 | ごんぎつね(歳) |

| 物語の 仕掛け人 |

兵十(性) |

| 主な舞台 | 愛知県半田市岩滑 |

| 時代背景 | 江戸時代 |

| 作者 | 新美南吉 |

『ごんぎつね』ー解説(考察)

ごんの気持ちが変化する5つの場面

『ごんぎつね』は、中心人物であるキツネのごんが、兵十との関係を通して変容していく物語です。

ここでは、ごんの気持ちが作中でどのように変化していったのかを見ていきます。

- ごんがイタズラ好きなキツネとして登場

- いたずらで兵十のうなぎを逃がす

- 10日後に兵十の母親が亡くなったことを知る

- 母親が食べたかったかもしれないウナギを、いたずらで逃がしてしまったことを後悔する←変化1

- ひとりぼっちになった兵十を見て、自分の姿と重ね合わせる←変化2

- 兵十のためにイワシを盗むがいけないことだと知り、代わりに栗を届ける←変化3

- 兵十の「影法師をふみふみ」ついていく←変化4

- 家の中に入る←変化5

- 兵十に撃たれて死ぬ

いちばんはじめに気持ちに変化があったのは、兵十の母親の葬式を知ったときです。

このときの後悔から、ごんに変化が見られるようになります。(変化1)

わしがいたずらをして、うなぎをとって来てしまった。(中略)ああ、うなぎが食べたい、うなぎが食べたいとおもいながら、死んだんだろう。ちょッ、あんないたずらをしなけりゃよかった。

新美南吉『ごんぎつね』

そしてひとりぼっちになった兵十を見て、ひとりぼっちの自分と重ね合わせます。

ここから本格的に、兵十に対するごんの気持ちは変化していきます。(変化2)

「おれと同じ一人ぼっちの兵十か」

こちらの物置の後うしろから見ていたごんは、そう思いました。新美南吉『ごんぎつね』

兵中のために何かしてあげたい。

ともすれば仲良くなりたいと考えているごんは、イワシ売りからイワシを盗み、兵十の家に投げ込みます。

しかしこれが逆効果で、兵十はイワシ屋に盗人だと勘違いされ、殴られてしまうのです。

一たいだれが、いわしなんかをおれの家へほうりこんでいったんだろう。おかげでおれは、盗人と思われて、いわし屋のやつに、ひどい目にあわされた

新美南吉『ごんぎつね』

これはしまったと思ったごんは、それ以後はいたずらをやめ、拾った栗や松茸を届けます。(変化3)

そして月のいい晩に、ごんがぶらぶら歩いていると、向こうから兵十と加助がやってきて、栗が届く不思議な話をしています。

ごんは二人の話を聞くためにそっと近づき、兵十の影法師をふみふみついていきます。(変化4)

この場面は、ごんが兵十に好意を寄せていることがよく分かり、とてもいじらしいシーンです。

しかし兵十と加助は、栗を置いてくれているのは神様だと話しており、ごんにはそれが面白くありません。

ごんは、へえ、こいつはつまらないなと思いました。おれが、栗や松たけを持っていってやるのに、そのおれにはお礼をいわないで、神さまにお礼をいうんじゃア、おれは、引き合わないなあ。

新美南吉『ごんぎつね』

なぜ「引き合わない」のか?

ごんが毎日のように栗を届けているのは、兵十の母にしてしまったことへの償いです。

本当は言葉にして謝りたいですが、ごんにはそれができないので、せめて申し訳ないと思っている心だけでも通じたらと思っているのでしょう。

なのに自分の届けている栗が「神様からの贈り物」だと思われると、「引き合わないなあ」と感じるのです。

それでも翌日は、やはり栗を持って兵十の家に行くのでした。

償いや謝罪は、たとえ相手に伝えなくても、自分だけで続けることができます。

ごんもそう考えて、「引き合わない」けれども、栗は届け続けようと決めたのでしょう。

しかし、そんなときに悲劇は起こります。

家の中に入るという「変化」

5番目の変化は、家の中に入るということです。(変化5)

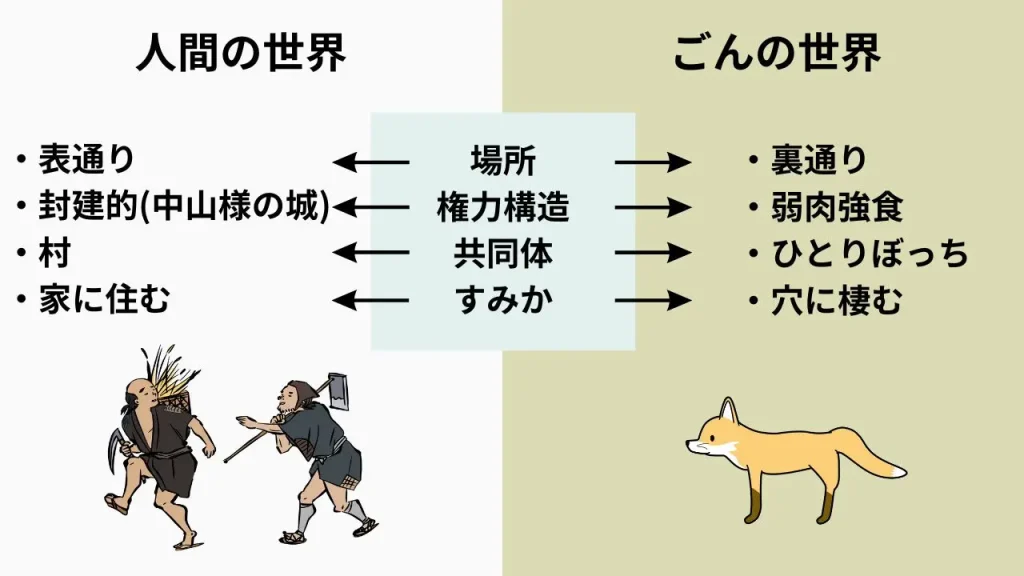

ごんはこれまで、ずっと「裏側」の世界で生きていました。

ごんが、弥助というお百姓の家の裏を通りかかりますと、そこの、いちじくの木のかげで、弥助の家内が、おはぐろをつけていました。鍛冶屋の新兵衛の家のうらを通ると、新兵衛の家内が髪をすいていました。

新美南吉『ごんぎつね』

兵十の家の裏口から、家の中へいわしを投げこんで、穴へ向むかってかけもどりました。

新美南吉『ごんぎつね』

ごんは山で栗をどっさりひろって、それをかかえて、兵十の家へいきました。裏口からのぞいて見ますと

新美南吉『ごんぎつね』

お午がすぎると、ごんは、村の墓地へ行って、六地蔵さんのかげにかくれていました

新美南吉『ごんぎつね』

ごんは、おねんぶつがすむまで、井戸のそばにしゃがんでいました。

新美南吉『ごんぎつね』

ごんは表の道を避け、人目につかないように、ずっと「裏道」を通っていたことが分かります。

これは、表の世界が人間の世界であるのに対し、裏の世界は獣の世界であり、互いに相容れないことを示します。

しかし、最後の最後で、ごんは「家の中」に入ってしまうのです。

つまりそれは、人間の世界に足を踏み入れることを意味します。

そのあくる日もごんは、栗をもって、兵十の家へ出かけました。兵十は物置で縄をなっていました。それでごんは家の裏口から、こっそり中へはいりました。

新美南吉『ごんぎつね』

その結果は知っての通りで、ごんは兵十に撃たれてしまいます。

ずっと「裏側」で生きていたごんが、人間の世界に入るという最後の変化を見せたときに、この物語はクライマックスを迎えるのです。

ごんは幸せだったのか?原文との違いからラストシーンの意味を探る

『ごんぎつね』は、ごんの気持ちが変容していき、最終的には「死」が迎えているというバッドエンドの物語です。

ただし、ごん自身はバッドエンドだとは思っておらず、兵十に自分の行為を知ってもらえて嬉しいとさえ思っていることが読み取れます。

中を見ると、土間に栗が、かためておいてあるのが目につきました。

「おや」と兵十は、びっくりしてごんに目を落しました。

「ごん、お前だったのか。いつも栗をくれたのは」

ごんは、ぐったりと目をつぶったまま、うなずきました。

兵十は火縄銃をばたりと、とり落しました。青い煙が、まだ筒口から細く出ていました。新美南吉『ごんぎつね』

ごん視点からすると、自分の死をもって「うなぎ事件」や「イワシ事件」を償うことができたと思っているのでしょう。

このラストシーンですが、もともとの草稿では下記のようになっています。

所が兵十は、背戸口に、栗の実が、いつもの様に、かためて置いてあるのに眼をとめました。

「おや–––。」

兵十は権狐に眼を落としました。

「権、お前だつたのか••••••いつも栗をくれたのは–––」

権狐は、ぐつたりなつたまゝ、うれしくなりました。兵十は、火縄銃をばつたり落しました。まだ青い煙が、銃口から細く出てゐました。新美南吉『権狐』

草稿では「うれしくなりました」とあるので、兵十に本当のことを知ってもらえて嬉しく思っていることが分かります。

校正された『ごんぎつね』でも、ごんの気持ちは同じものであると考えられるでしょう。

読者視点ではバッドエンドですが、主人公視点ではハッピーエンドなわけです。

ごんは撃たれることが分かっていたかもしれない

個人的に思うのが、ごんは兵十に撃たれることが分かっていたのではないかということです。

ごんは栗を届けるために毎日「物置」に入っていることが書かれています。

ごんはこうおもいながら、そっと物置の方へまわってその入口に、栗をおいてかえりました。

つぎの日も、そのつぎの日もごんは、栗をひろっては、兵十の家へもって来てやりました。新美南吉『ごんぎつね』

物置はラストシーンで兵十が縄をなっていた場所で、中には火縄銃があります。

『ごんぎつね』で兵十がいた「物置」と火縄銃がある「納屋」は言葉こそ違いますが、同じ場所を指していると考えられます。草稿『権狐』では兵十がいたところも火縄銃があるところも「納屋」になっているからです。

兵十は、納屋で縄をなつてゐました。(中略)兵十は、立ちあがつて、丁度納屋にかけたあつた火縄銃をとつて、火薬をつめました。

新美南吉『権狐』

「菜種がらの、ほしてあるのへ火をつけ」るようなイタズラをしたり、女たちが表のかまどで火をたき「大きな鍋の中では、何かぐずぐず煮えて」いるのを見て、「ああ、葬式だ」と推測できるようなごんが、火縄銃の存在に気づいていないとは考えにくいです。

さらに、火縄銃は火薬や弾を装填してから発射するまでに、全て用意が整っている状態でも30秒ほどかかります。

途中には、朔杖(かるか)という長い棒で火薬と弾を押し込む手順もあり、その際には物が擦れ合う音もします。

何より火縄銃は火縄を使うので、火をおこす必要もあります。

家の中にいたとはいえ、仮にも野生動物であるごんが、外の異音や火の匂いに気づかないことがあるのでしょうか。

また、草稿では次のように兵十がごんに少しだけ忍び寄っていることも分かります。

そして、跫音をしのばせて行つて、今背戸口から出て来ようとする権狐を「ドン!」とうつて了ひました。

新美南吉『ごんぎつね』

つまり、早くとも30秒で火縄銃を用意し、狐に気づかれないよう近くまで30秒で忍び寄ったとしても合計1分ほどかかります。

実際には火縄銃を手に取ったり、火薬などを準備する時間に合計1分半〜2分はかかったと考えられる間、ごんは何をしていたのでしょうか。

ラストシーンでは、次のような文章があります。

家の中を見ると、土間に栗が、かためておいてあるのが目につきました。

新美南吉『ごんぎつね』

つまり、ごんは家に入ってから少なくとも1分以上も、「栗を固めて置く」という行為をしていたわけです。

ちなみに草稿では次のようになっています。

背戸口に、栗の実が、いつもの様に、かためて置いてあるのに眼をとめました。

新美南吉『権狐』

「いつもの様に」ですから、いつも1分もかけて栗を固めていたのでしょうか。

おそらくそんなことはないでしょう。明らかに時間をかけすぎです。

ここで僕が想像するのは、兵十が火縄銃を用意しているのを感じ、殺されることを悟ったごんが、覚悟を決めながら栗を固めている様子です。

出ていくと殺される。だけどそれも、自分がしてきたこれまでのイタズラの報いなのかもしれない。

そんなことを考えながら栗を固めていた1分間なのではないでしょうか。

『ごんぎつね』において、ごんの死は兵十との気持ちのすれ違いで起こる出来事であり、やりきれないものとして受け入れられていることが多いと思います。

しかし、ごんが覚悟を決めて死んでいたとしたら、兵十にしたイタズラで兵十の母を悲しませたことに対して、死をもって償ったことになります。

こうして読むと、物語はまた違った色合いを帯びてくるのではないでしょうか。

ごんは生きていた?『ごんぎつね』のその後について

学校の授業ではよく、『ごんぎつね』のその後について考えようという発問があるようです。

- ごんは生きていて、その後兵十と幸せに暮らした

- 兵十は庭に(あるいは村の墓地に)ごんのお墓を作った

- 兵十がごんを忘れないためにこの物語を作った

などなど、たくさんの「その後」が考えられます。

1つ目のごんが生きていたパターンは、おそらくないでしょう。

『ごんぎつね』の本文でも『権狐』の本文でも、ごんは「ぐったりと」しており、それを見ている兵十は火縄銃を「ばたり」と落とします。

銃口から細く出ている煙も、兵十が呆然としていて動けない様子を強調しています。

もしごんが助かりそうな程度の傷で、兵十もごんを助けたいのであれば、動かずに呆然としている描写は不自然です。

2つ目と3つ目は、その後としては十分にあり得るパターンだと考えます。

個人的には、3つ目の「兵十がごんを忘れないためにこの物語を作った」というその後が面白いと思っています。

『ごんぎつね』では省かれていますが、草稿の『権狐』では、冒頭で次のような前書きがあるんですね。

茂助爺は、若い時、猟師だったさうです。私が、次にお話するのは、私が小さかつた時、若衆倉の前で、茂助爺からきいた話なんです。

新美南吉『権狐』

茂助は前書きにしか出てきませんが、それにしてはやたらと詳しく人物像が描かれています。

兵十が一撃で「小ぎつね」のごんを仕留めたことから、おそらく猟師の経験があると考えられます。少なくとも素人ではないでしょう。

昔猟師だったという茂助との繋がりも出てくるので、この茂助爺がかつての兵十だったという可能性もあるかもしれません。

メモ

江戸時代では改名が当たり前で、一生同じ名前で生活する人はいませんでした。

武士の例で少しずれますが、たとえば豊臣秀吉は「日吉丸→藤吉郎→秀吉」と名前が変わっています。

兵十も茂助に改名したか、あるいは物語では偽名を使ったことが考えられます。

不幸が連続する兵十

『ごんぎつね』の兵十には、不幸なことが立て続けに起こります。

- キツネに魚を逃がされ、鰻を取られる

- 二人で暮らしていた唯一の家族である母親が亡くなる

- 盗んでいないのに盗人扱いされ、イワシ屋に殴られる

- 自分のために栗を届けてくれていたごんぎつねを殺してしまう

まさに踏んだり蹴ったりです。

彼はおそらく、村でも人気のある人物ではありません。

盗んでいないと言ってもイワシ屋に殴られてしまうというのは、兵十を庇うような人間が村にいないからです。

また、栗が届けられる不思議を加助に話したときも、次のように言われています。

おれは、あれからずっと考えていたが、どうも、そりゃ、人間じゃない、神さまだ

新美南吉『ごんぎつね』

兵十に栗を届ける人間は誰だろうと想像した加助が、そんな人間は村にはいないという結論を出したことを意味します。

兵十に栗を届けるなんて、そんな人間はここにいない、神様しか考えられないというわけです。

これらのことから兵十の人望のなさが分かり、「おれと同じ一人ぼっちの兵十」という人物像が、よりくっきりと浮かび上がってきます。

そんな兵十が、ラストでごんの思いを知ると、自分は一人ではなかったと悟ります。

ここで、自分はなんて不幸なんだと思って打ちひしがれるか、ごんのお墓を作り、ごんの物語を語って少しでも幸せに生きようとするかは、全て兵十にかかっていると言えるでしょう。

『ごんぎつね』ー感想

『ごんぎつね』という恋愛物語

僕はこの物語を読むとどうしても、象徴的な恋愛物語ではないか?と現代風に読んでしまいます。

狐は「女狐」という言葉や、稲荷神社ではウカノミタマ(宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ):豊穣の女神)の使いとして像になっていることからも、古くから女性と関連づけられている動物です。

そのため、兵十に気づいてほしいと思っているごんを見て、男女の恋愛を連想してしまうのでしょう。

ここで見てきたとおり、『ごんぎつね』は人間の世界とごんの世界が明確に分けられており、ごんが人間の世界に足を踏み入れた途端、死が二人を分かつわけです。

たとえば身分差を扱った『ローマの休日』や、家問題を扱った『ロミオとジュリエット』などは、二人が結ばれないからこそ面白く(と言ったら語弊があるかもしれませんが)、世代を超えて読み継がれる物語になっています。

冒頭でも紹介した通り、『ごんぎつね』は1980年に全ての教科書で採用されて以来、現在に至るまでずっと掲載されている唯一の教科書小説です。

ひとりぼっちの兵十と孤独なきつねのごんの関係を描き、ごんが死んだときに初めて、二人の間に精神的な繋がりが生まれる。

死をもって願いを成就させるという点に日本的な価値観が滲んでいますが、こうした悲劇性が日本の読者の心を惹きつけるのかもしれません。

以上、『ごんぎつね』のあらすじ・