『なめとこ山の熊』とは?

『なめとこ山の熊』は、宮沢賢治の死後翌年に発表された短編小説です。

自然の中で生きる熊、熊を殺して生計を立てる猟師、猟師から熊を安く買い叩く商人の関係性や、熊と対峙する主人公の生き様が描かれます。

ここでは、そんな『なめとこ山の熊』のあらすじ・作品の見どころを解説します。

『なめとこ山の熊』のあらすじ

なめとこ山にはむかし、熊がたくさんいました。

それを熊捕りの名人、淵沢小十郎が片っ端から取っていったのです。

小十郎は熊を捕るたびにこう言いました。

「熊。おれはてまえを憎くて殺したのでねえんだぞ。おれも商売ならてめえも射たなけぁならねえ。ほかの罪のねえ仕事していんだが畑はなし木はお上のものにきまったし里へ出ても誰も相手にしねえ。仕方なしに猟師なんぞしるんだ。てめえも熊に生れたが因果ならおれもこんな商売が因果だ。やい。この次には熊なんぞに生れなよ」

そんな小十郎も、町の商人の前に出るときは惨めでした。

「熊の皮か。この前のもまだあのまましまってあるし、今日はいりませんよ」

「旦那さん、そう言わないでどうか買ってください。安くてもいいです」

商人は小十郎のこの言葉を引き出すと、しめしめと笑いを堪えながら、熊の皮を安く買い叩くのでした。

一月、小十郎がなぜか、生まれて初めて猟へ出たくないと言って家を出たある日。

雪が降り積もる峯の頂上まで来たとき、後ろから大きな熊が襲ってきて、小十郎は死にました。

「おお小十郎おまえを殺すつもりはなかった」

それから三日目たった晩のこと。

星々が煌めき白い雪の降るなか、何匹もの熊たちは小十郎を中心に囲むようにして集まり、じっと雪にひれふしたまま、いつまでもいつまでも動きませんでした。

『なめとこ山の熊』ー概要

| 物語の中心人物 | 淵沢小十郎 |

| 物語の 仕掛け人 |

なめとこ山の熊、旦那 |

| 主な舞台 | なめとこ山 |

| 時代背景 | 近代 |

| 作者 | 宮沢賢治 |

『なめとこ山の熊』ー解説(考察)

作者が伝えたかったこと「生きるための殺し」と「生かすための死」

『なめとこ山の熊』は、「人間が生きるための殺し」に言及した作品です。

たとえば『注文の多い料理店』は、「人間の娯楽のための殺し」を行うハンターが登場し、山の神であるオオヤマネコが彼らを罰する物語です。

すごくシンプルにすると、「娯楽のための(人間本位な)殺しはダメだよね」というメッセージがあります。

「じゃあ生きるための殺しはどうなの?」という問題を扱ったのが『なめとこ山の熊』です。

そして、その罪の赦され方までを描いた点に『なめとこ山の熊』の魅力があります。

「生きるための殺し」〜『氷河鼠の毛皮』との比較〜

「生きるための殺し」というテーマは、宮沢賢治作品によく出てきます。

たとえば『氷河鼠の毛皮』では、獣のコートをたくさん着て、これから狐の毛皮を900枚も捕りに行こうという将軍が登場します。

そんな将軍は列車の中で、擬人化している熊に襲われます。

(熊のセリフ)『こいつがイーハトヴのタイチだ。ふらちなやつだ。イーハトヴの冬の着物の上にねラツコ裏の内外套と海狸の中外套と黒狐裏表の外外套を着ようといふんだ。おまけにパテント外套と氷河鼠の頸のとこの毛皮だけでこさへた上着も着ようといふやつだ。これから黒狐の毛皮九百枚とるとぬかすんだ、叩たたき起せ。』

宮沢賢治『氷河鼠の毛皮』

熊は将軍を連れて行こうとしますが、そこにいた青年が熊に立ち向かいます。

『おい、熊ども。きさまらのしたことは尤もだ。けれどもなおれたちだつて仕方ない。生きてゐるにはきものも着なけあいけないんだ。おまへたちが魚をとるやうなもんだぜ。けれどもあんまり無法なことはこれから気を付けるやうに云ふから今度はゆるして呉れ。ちよつと汽車が動いたらおれの捕虜にしたこの男は返すから』

宮沢賢治『氷河鼠の毛皮』

人間が生きるために動物を殺し毛皮を着る=熊が生きるために魚を殺し食べる

青年はこのことが同じだと言っており、生きるための殺生の仕方なさを説いています。

しかし、実はこの青年も葛藤していて、本当のところは毛皮の将軍のことを良く思ってはいません。

『なめとこ山の熊』もこの点は同じです。

主人公の小十郎は熊捕りの名人で、生きるために仕方なく熊を捕り生計を立てています。

「熊。おれはてまえを憎くて殺したのでねえんだぞ。おれも商売ならてめえも射たなけぁならねえ。ほかの罪のねえ仕事していんだが畑はなし木はお上のものにきまったし里へ出ても誰も相手にしねえ。仕方なしに猟師なんぞしるんだ。てめえも熊に生れたが因果ならおれもこんな商売が因果だ。やい。この次には熊なんぞに生れなよ」

宮沢賢治『なめとこ山の熊』

つまり「(葛藤がありながらも)人間が生きるために動物を殺すことの肯定」というテーマは、『なめとこ山の熊』も『氷河鼠の毛皮』も同じというわけです。

ですが、『氷河鼠の毛皮』が発表されたのは1923年。

『なめとこ山の熊』はその約10年後(1934年)に発表されたので、より深くまでテーマが掘り下げられています。

それは、殺される側の立場も描いているという点です

「生かすための死」〜自ら死を選択する熊〜

『なめとこ山の熊』で掘り下げられているのが、殺される側である熊の死生観です。

作中で自ら死を選ぶ熊が登場するので、少し長いですが彼の会話を引用します。

小十郎は油断なく銃を構えて打つばかりにして近寄って行ったら熊は両手をあげて叫んだ。

「おまえは何がほしくておれを殺すんだ」

「ああ、おれはお前の毛皮と、胆のほかにはなんにもいらない。それも町へ持って行ってひどく高く売れるというのではないしほんとうに気の毒だけれどもやっぱり仕方ない。けれどもお前に今ごろそんなことを言われるともうおれなどは何か栗かしだのみでも食っていてそれで死ぬならおれも死んでもいいような気がするよ」

「もう二年ばかり待ってくれ、おれも死ぬのはもうかまわないようなもんだけれども少しし残した仕事もあるしただ二年だけ待ってくれ。二年目にはおれもおまえの家の前でちゃんと死んでいてやるから。毛皮も胃袋もやってしまうから」宮沢賢治『なめとこ山の熊』

そして2年後、熊は言った通り小十郎の家の前で死んでおり、小十郎は「思わず拝むように」したのでした。

ここが、『なめとこ山の熊』の特徴的な部分です。

普通の生き物であれば、自己保存の欲求にしたがって死を選ぶなどあり得ません。

しかし「なめとこ山の熊」は、ある場合においては自らの生を犠牲にすることも厭わない死生観を持っているのです。

彼らはなぜ死を選ぶことができるのか?

なぜなめとこ山の熊たちは、自ら死を選ぶようなことができるのでしょうか?

作者である宮沢賢治の死生観から読み解いていきます。

宮沢賢治は、「ぜんたいの幸福」を考えていた人物です。

世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない

自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に進化する

この方向は古い聖者の踏みまた教へた道ではないか

新たな時代は世界が一の意識になり生物となる方向にある宮沢賢治『農民芸術概論綱要』

この考えに当てはめると、なめとこ山の熊が死を選ぶことができたのは、「全体の幸福」を考えていたからだと推測することができます。

熊は自分の死後、自分の体が何に使われるかを知っています。

「おまえは何がほしくておれを殺すんだ」

「ああ、おれはお前の毛皮と、胆のほかにはなんにもいらない。(後略)」宮沢賢治『なめとこ山の熊』

つまり、自分の毛皮が人間を暖め、自分の内臓が人間の傷を治す薬となる。

自分が誰かの役に立ち、全体の幸福に繋がるのなら死ぬのも悪くない。こういう考えです。

語り手は熊の胆が人間に重宝されていることを示すために、冒頭でしっかりと説明しています。

とにかくなめとこ山の熊の胆は名高いものになっている。

腹の痛いのにもきけば傷もなおる。鉛の湯の入口になめとこ山の熊の胆ありという昔からの看板もかかっている。宮沢賢治『なめとこ山の熊』

これは、熊が自ら死を選ぶ理由としての伏線にもなっているわけです。

小十郎が欲しがるものが、腹を満たすための熊の肉であれば、熊は納得しなかったでしょう。

腹を満たすものなら他にもあるからです。

代替のきかない毛皮や薬が求められているからこそ、熊は自らの命を小十郎に差し出したのではないでしょうか。

ちなみに自ら死を選んだ熊は、小十郎に「少しし残した仕事もあるしただ二年だけ待ってくれ」と言っています。

「もう二年ばかり待ってくれ、おれも死ぬのはもうかまわないようなもんだけれども少しし残した仕事もあるしただ二年だけ待ってくれ。二年目にはおれもおまえの家の前でちゃんと死んでいてやるから。毛皮も胃袋もやってしまうから」

宮沢賢治『なめとこ山の熊』

これはおそらく子育ての期間であり、自分のためではありません。

子どものために自らの命を使い、人間のために自らの命を使う熊。

こう考えると、『なめとこ山の熊』は人間目線で「生きるための殺し」を描いているのと同時に、熊目線では「生かすための死」も描いているわけです。

ここに、『氷河鼠の毛皮』で扱われたような「生きるための殺生」というテーマを超越した神聖さ、言い換えれば「生かすための死」が『なめとこ山の熊』には見て取れます。

「生きるための殺しという罪」の赦され方〜小十郎が死んだ意味とは〜

人間の視点に戻りましょう。

小十郎は「生きるためには仕方がない」と言いつつも、熊の殺生に「罪」の意識を抱いています。

「熊。おれはてまえを憎くて殺したのでねえんだぞ。おれも商売ならてめえも射たなけぁならねえ。ほかの罪のねえ仕事していんだが畑はなし木はお上のものにきまったし里へ出ても誰も相手にしねえ。仕方なしに猟師なんぞしるんだ。

宮沢賢治『なめとこ山の熊』

しかし、小十郎はなめとこ山を「まるで自分の座敷の中を歩いているというふうでゆっくりのっしのっし」ゆくくらい山に精通し、「もう熊のことばだってわかるような気が」するくらい熊と一緒の自然の中に生きています。

熊たちは、彼が抱いている罪の意識も理解しているのでしょう。

だからこそ熊は小十郎の殺しを認めているのであり、むしろ「なめとこ山あたりの熊は小十郎をすきなの」です。

人間と熊が同じ自然の摂理の中で生きており、決して「人間VS熊」という構図ではありません。

ラストシーンでも、熊たちは小十郎を憎んでいないことが分かります。

死んだ小十郎を囲むようにして化石のように動かなかった様子からは、「なめとこ山」を一緒に生きた小十郎への敬意すら感じるほどです。

思いなしかその死んで凍えてしまった小十郎の顔はまるで生きてるときのように冴え冴えして何か笑っているようにさえ見えたのだ。ほんとうにそれらの大きな黒いものは参の星が天のまん中に来てももっと西へ傾いてもじっと化石したようにうごかなかった。

宮沢賢治『なめとこ山の熊』

「熊ども、ゆるせよ」は何を許してほしいのか?

小十郎は死の間際、「熊ども、ゆるせよ」と思っています。

これは、自分がなめとこ山の摂理からいなくなってしまうことに対して、「ゆるせよ」と言っています。

繰り返しになりますが、熊と小十郎は敵対関係ではなく、同じ自然の中に生きる共生の関係です。

熊が一方的に殺されるだけではありません。

熊は小十郎に狙われることで危険を察知する能力が高くなり、仲間同士で生きる術を蓄えていきます。

個としては殺されることもありますが、種としては強くなり、遠い未来まで生き残る可能性が高くなるわけです。これが共生の関係で、自然の摂理です。

熊を殺す小十郎も、熊という種にとってはメリットのある役割なのです。

とは言っても、生き物を殺すことに対する罪の意識が消えるわけではありません。

それが、ラストの「熊ども、ゆるせよ」というセリフにつながっていきます。

そして熊たちが小十郎を取り囲むことで、熊たちの赦しが描かれ、「笑っているようにさえ見えた」小十郎の顔は、熊たちに赦されたことへの喜びを物語っています。

つまり『なめとこ山の熊』で描かれる「生きるための殺し」という罪は、熊たちと小十郎が「なめとこ山」という共同体を構成したことで赦される形をとっているのです。

『氷河鼠の毛皮』で描かれるような「生きるための殺生は仕方ない」という論理は、どんなに凄惨な畜産でも、あるいは羅生門の下人が盗人になったことも広い意味では肯定できてしまいます。

しかし、それでは「ぜんたいの幸福」には繋がりません。

この意味で、「生きるための殺しの赦し」を描いている『なめとこ山の熊』は、『氷河鼠の毛皮』のテーマを一歩進めた物語になっていると言えるでしょう。

星々が煌めき、しんとした雪の冷たさが残るこのラストシーンは、小十郎の赦され方を描くことによって、さらに美しくなっていると感じます。

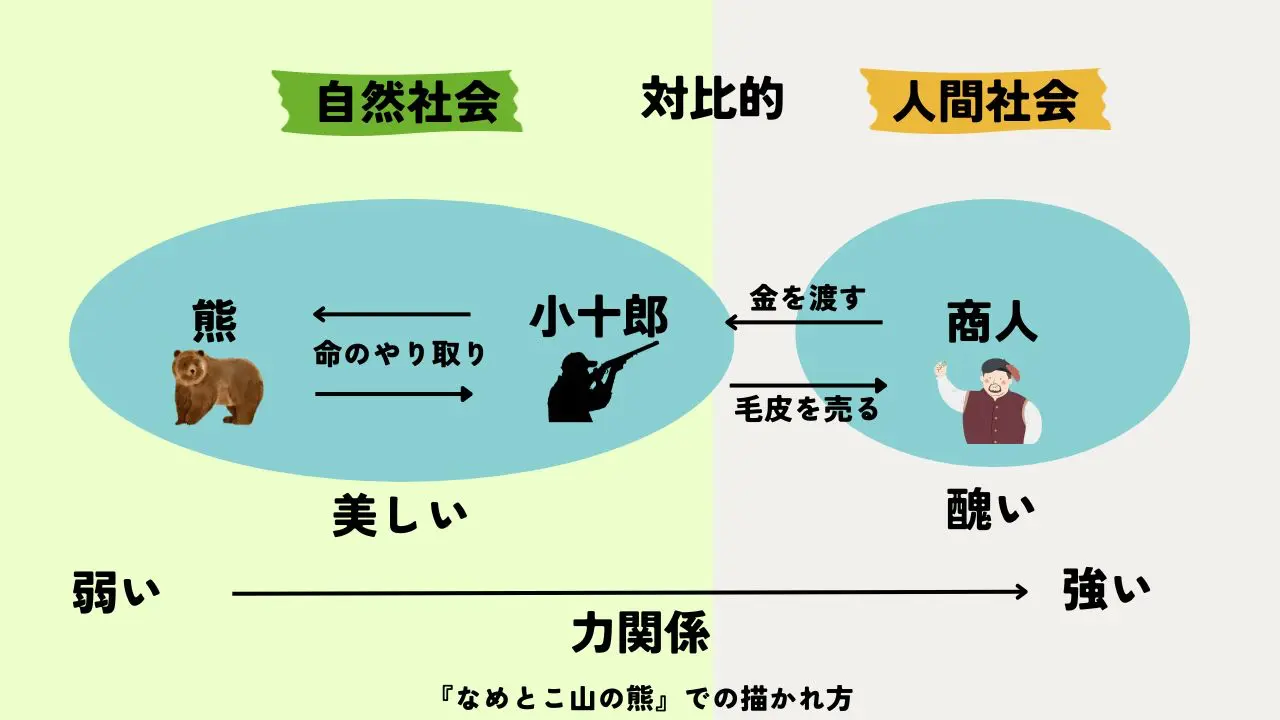

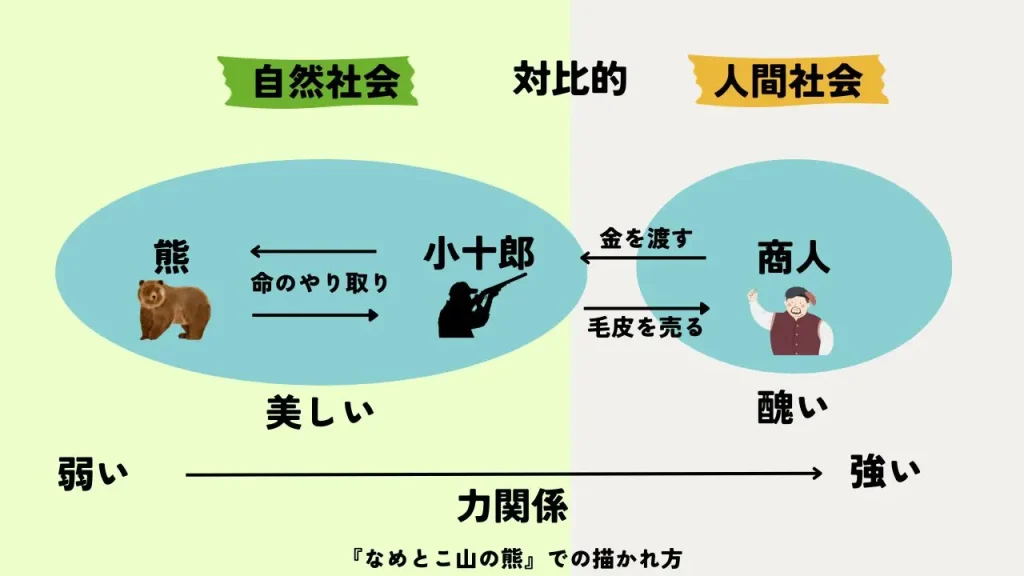

旦那(商人)の「ずるさ」がシンプルな自然の「美しさ」を際立たせる

『なめとこ山の熊』は、資本主義社会への批判がテーマだとよく言われます。

たしかに資本主義批判の雰囲気はありますが、個人的には作品のテーマになっているとは思いません。

熊が小十郎(猟師)に殺され、小十郎(猟師)が旦那(商人)に搾取される。

「熊<小十郎(猟師)<旦那(商人)」の順に力が強く、作中の語り手はこの構図に対して批判的なことから、そうした読み方が広がります。

けれども日本では狐けんというものもあって狐は猟師に負け猟師は旦那に負けるときまっている。ここでは熊は小十郎にやられ小十郎が旦那にやられる。旦那は町のみんなの中にいるからなかなか熊に食われない。けれどもこんないやなずるいやつらは世界がだんだん進歩するとひとりで消えてなくなっていく。

宮沢賢治『なめとこ山の熊』

熊が小十郎に殺され、小十郎が旦那に搾取され、旦那が熊に食われるのであれば平等です。

旦那だけが安全地帯にいるから、語り手は「ずるい」と言っているのですね。

旦那の存在は自然社会と人間社会の対比的役割

しかし、ここで問題になっているのは、「生きるために殺す⇄殺される」という自然のシステム(弱肉強食)の結果を、安全地帯から横取りする旦那の「ずるさ」です。

これまで見てきたように、熊と小十郎の関係性は「熊→小十郎」という一方的なものではなく、同じ自然の摂理の中にいる双方向的な関係です。

小十郎は熊に殺される可能性がありますし、実際にそうなりました。

商人は資本家の象徴でもありますが、それだけではなく、むしろ自然社会との対比的な役割を強く担っているのではないでしょうか。

醜く世俗的な商人は、自然社会の美しさや、熊と小十郎の関係性の神聖さを対比的に際立たせています。

資本主義の批判ももちろんありますが、作品のテーマはあくまでも小十郎となめとこ山の熊の関係性や、「生きるための殺し」「生かすための死」というテーマに集約されているように思います。

『なめとこ山の熊』ー感想

『なめとこ山の熊』の欠点を挙げるとすれば、語り手の創作感が強いことでしょう。

ほんとうはなめとこ山も熊の胆も私は自分で見たのではない。人から聞いたり考えたりしたことばかりだ。間ちがっているかもしれないけれども私はそう思うのだ。

宮沢賢治『なめとこ山の熊』

どこまでが人から聞いたことで、どこからが自分で考えたことなのか。

それが明確でないので、どの程度この語り手の創作として読むべきか、ある程度はまとまった形があるのかが分かりません。

例えば小十郎の死の場面などは、語り手の「考えたこと」が反映されているように思います。

「これが死んだしるしだ。死ぬとき見る火だ。熊ども、ゆるせよ」と小十郎は思った。それからあとの小十郎の心持はもう私にはわからない。

宮沢賢治『なめとこ山の熊』

「小十郎が思った」というのは本人以外知り得ません。

知り得るとすれば神か精霊か、あるいは心を通わせている熊かのどれかでしょう。

語り手が熊だったら面白いと思うのですが、残念ながら自分が「考えたこと」と言っている以上、『「これが死んだしるしだ。死ぬとき見る火だ。熊ども、ゆるせよ」と小十郎は思った(のではないかと私は考えた)。』という人間の創作だと考えるのがベターでしょう。

まるっきり創作であれば受け入れやすいですが、創作の度合いが分からなければ、どれが小十郎の考えで、どれが語り手の考えか分からず、物語に対して少し不信感が残ります。

と色々言いましたが、個人的には『なめとこ山の熊』は賢治作品の中でも1、2を争うほど好きなお話です。

冬の冷たさや山の厳しさなど、神聖な雰囲気が漂っているかと思えば、小熊と母熊の暖かい会話があったり、商人の前では情けなくなる小十郎の姿に人間味をみたり。

ラストシーンの美しさは、その詩的さも相まって『銀河鉄道の夜』以上のものになっていると感じます。

以上、『なめとこ山の熊』のあらすじ&解説でした。